現在本邦の高血圧者数(診察室や検診時の収縮血圧が140mmHg以上あるいは拡張期血圧90mmHg以上あるいは降圧薬服用者の数)は、推定約4300万人とされております。

至適血圧(収縮期血圧120mmHg未満かつ拡張期血圧80mmHg)を超えて血圧が高くなるほど、心臓病、脳卒中、心筋梗塞、慢性腎臓病などの罹患リスク及び死亡リスクが上がります。

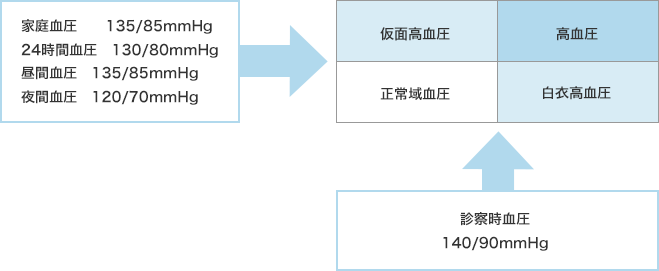

高血圧症は初期には症状がないため、早期発見には検診や自宅での測定を定期的に行うが必要であります。 まずはどこからが高血圧症となるかですが、まずは高血圧症にも種類があります。

診察室血圧が収縮期血圧140mmHgかつ/または拡張期血圧90mmHg以上で、家庭血圧が収縮期血圧135mmHg未満かつ拡張期血圧85mmHg未満、あるいは24時間平均血圧が収縮期血圧130mmHgかつ拡張期血圧80mmHg未満である場合と定義されています。

白衣高血圧は高血圧患者の15%~30%の割合とみられ、高齢者に多く将来高血圧症や糖尿病に移行しやすいとされている。

診察室血圧が収縮期血圧140mmHgかつ拡張期血圧90mmHg未満で、家庭血圧が収縮期血圧135mmHg以上かつ拡張期血圧85mmHg以上、あるいは24時間平均血圧が収縮期血圧130mmHg以上かつ/または拡張期血圧80mmHg以上である場合と定義されています。

腎機能が低下してくると失われた腎臓の機能を補うため、透析療法もしくは腎臓移植が検討されます。透析療法には腹膜透析(PD)と血液透析(HD)の二種類があります。腹膜透析(PD)は、内臓を守る生体膜である「腹膜」を利用して、血液透析(HD)は、体外循環によって透析器(ダイアライザー)を通して血液をきれいにする方法です。

透析療法は、一生続ける必要があります。また、日常生活に深くかかわる治療ですので、二つの透析双方の利点と欠点をよく理解したうえで、患者さんの病態と生活スタイルに合った治療選択を行うことが推奨されます。

- 本態性高血圧症(二次性の高血圧症が否定的な場合、一番多い)

- 腎血管性高血圧症(腎臓の血管の異常)

- 腎実質性高血圧症(腎臓の疾患より引き起こされる)

- 原発性アルドステロン症(ホルモンの異常分泌)

- 睡眠時無呼吸症候群(肥満等から誘発される)

- 褐色細胞腫(ホルモンの異常分泌)

- クッシング症候群(ホルモンの異常分泌)

- 甲状腺機能亢進症(ホルモンの異常分泌)

- その他

まず一番重要なことは、生活習慣の修正であります。

塩分摂取の制限(減塩)、魚の積極的摂取、飽和脂肪酸やコレステロール摂取の制限、運動療法、アルコール摂取の制限、禁煙などがあります。

また次に、降圧薬治療があります。多種類の薬物がありますが、原因や病態に応じて、適切な降圧薬を選択していきます。

| 診察室血圧 | 家庭血圧 | |

|

若年、中年 前期高齢者患者 |

140/90mmHg未満 | 135/85mmHg未満 |

| 後期高齢者患者 | 150/90mmHg未満 | 145/85mmHg未満 |

| 糖尿病患者 | 130/80mmHg未満 | 125/75mmHg未満 |

| CKD患者(蛋白尿陽性) | 130/80mmHg未満 | 125/75mmHg未満 |

|

脳血管障害患者 冠動脈疾患患者 |

140/90mmHg未満 | 135/85mmHg未満 |

※上記血圧は目安の目標値であります。